針對SONY的機皇A1,許多人好奇其性能實際上的表現如何…

CineD的Gunther Machu針對該機種進行了詳盡的性能測試,今天整理分享給大家參考參考。

對於SONY A1如果還不清楚的可以參考之前的分享。A1在動態方面,可內錄全幅8K 30p或是4K 120p,皆支援10-bit S-Log2與S-Log3,搭配Ninja V也可外錄4K ProRes RAW。

採用Nvidia GeForce RTX3090測試8K H.265格式

CineD感謝由Nvidia提供的RTX3090以進行測試,其驚人表現,甚至在DaVinci Resolve中,搭配8K(7680×4320) H.265格式的檔案處理上都絲毫不費力,十分流暢。使用時的GPU記憶體佔用約10GB,僅以30%的能耗運行。之後再加入了降噪處理後,才開始影響流暢度。

一般顯示卡針對H.265格式的素材,即使只在4K模式下,甚至在Full HD模式下,都很難有RTX3090在8K流暢的表現。

接下來就來看看相機實際測試的結果。

果凍效應測試

當A1使用8K 全幅 25fps拍攝時,其果凍效應測試結果為16.6毫秒的差距,和Canon R5幾近相同(R5的果凍效應測試為:8K DCI 15.5毫秒)。

以4K 25fps拍攝的話,果凍效明顯下降至8.1毫秒,可想而知這裡有經過某種像素合併的處理,至於感光單元處理數據的方式是否會影響8K和4K時的動態範圍表現也令人好奇。

在APS-C 25fps裁切模式下,果凍效應的速度為11.1毫秒。

與其它高階較低畫素的攝影機比較:FX6以及A7S III在全幅UHD 25fps時,果凍效應為8.7毫秒。ALEXA Mini LF 在UHD 25fps時,則為7.4毫秒。

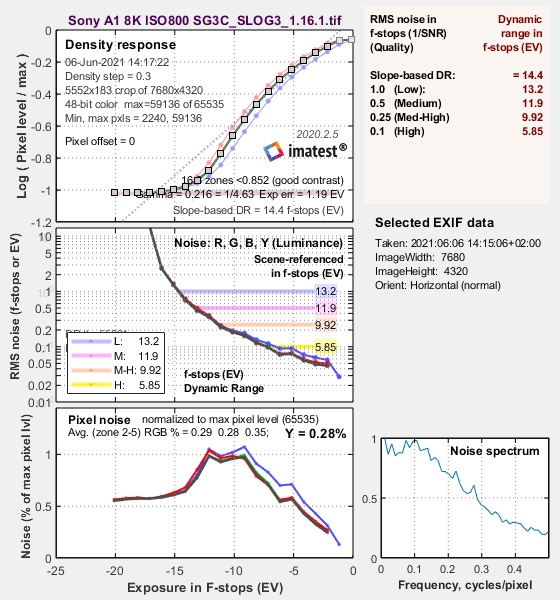

ISO 800 內錄的動態範圍表現

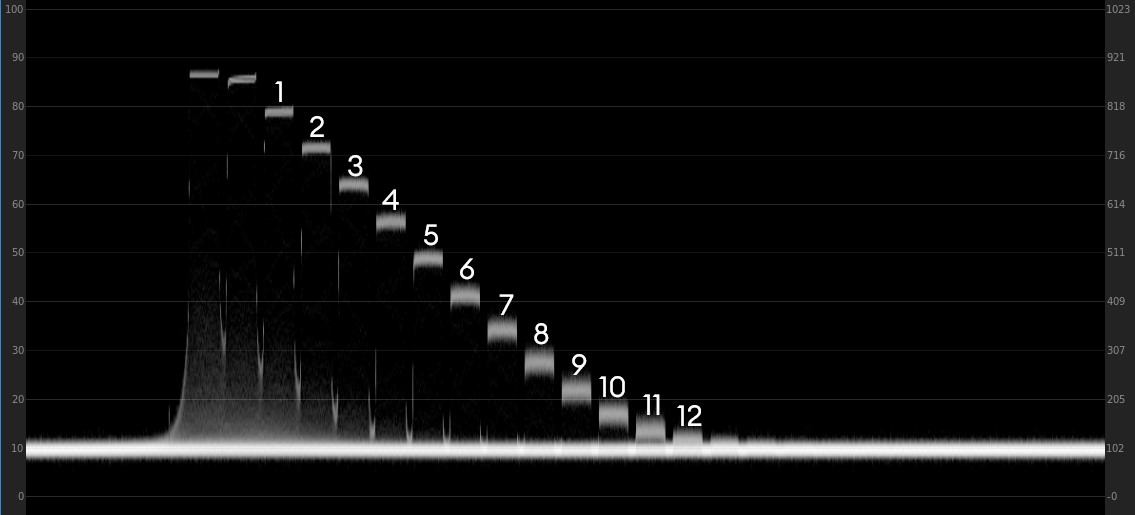

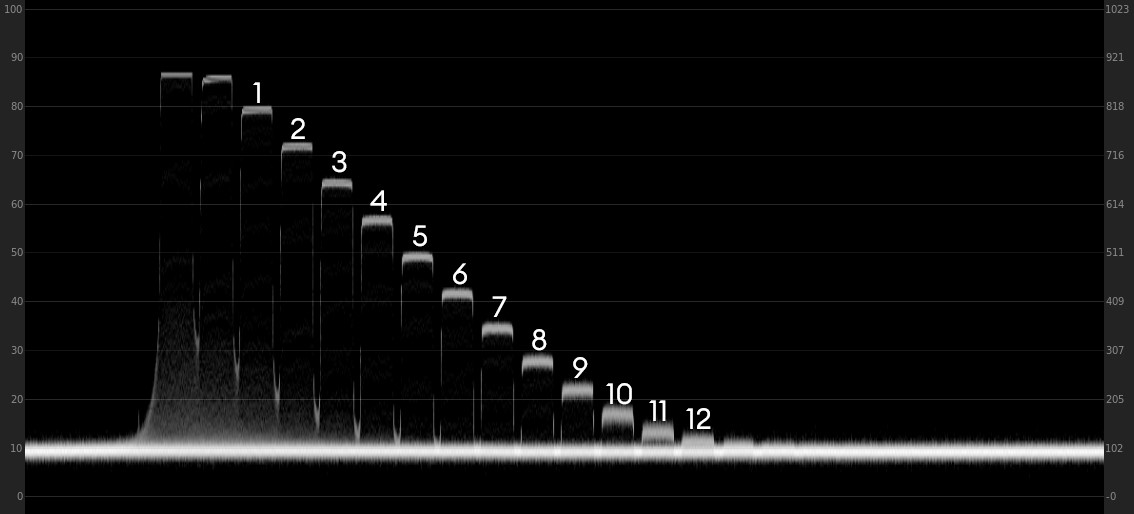

本次測試仍是採用Xyla21圖表進行測試。

在ISO 800搭配SGamut3.Cine/S-Log3 8K 25fps H.265內錄,觀察示波圖:

較扎實的動態範圍為12檔次,第在第13檔次的低光時幾近底噪。

與IMATEST站上的測試結果相同,在訊噪比(SNR)=2時,動態範圍為11.9檔次。在訊噪比=1時,則為13.2檔次。

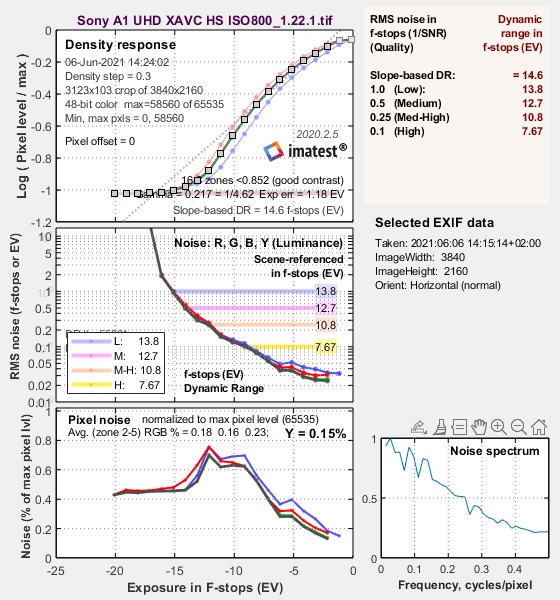

內錄的4K測試

現改為用4K UHD的格式錄製XAVC HS。

測試顯示,A1應是在內部進行了降採樣4K的處理,也就是將像素進行了合併,也就讓噪訊同時下降,在動態範圍上的表現更佳:SNR=1時達13.8檔,而SNR=2時達12.7檔。

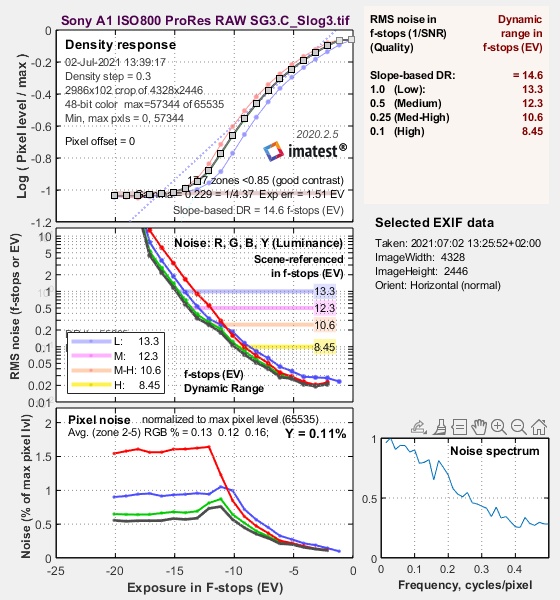

外錄4.3K ProRes RAW

當A1與Ninja V搭配以擷取RAW格式影片時,得到了相較於內錄較高噪訊的影像。

動態範圍方面,經IMATEST測試,SNR=2時為12.3檔、SNR=1時為13.3檔。可以明顯的察覺到,在錄製ProRes RAW的過程中,某種降採樣的現象也發生,所以動態範圍的邊緣值有些微的增加。

針對ProRes RAW的IMATEST結果顯示,在SNR=1 13.3檔的結果中,上方的藍線在噪訊的底部其實還隱藏了約2檔的範圍。

這是非常優良的測試結果,代表現階段消費級12bit A/D型相機感光元件,幾乎是超越了像是Panasonic S1系列的相機,而Canon R6較為遜色,R5則只有內部RAW檔案才能達到如此水平。

對Gunther而言,A1的影像呈現看起來比A7S III更加的自然,感覺上A7S III對於機身降噪有較多的處理。

A1的寬容度測試

寬容度的關鍵在於:可以將光線不足時所拍攝的畫面,於後期提升曝光度時,維持其色彩及細節。

ProRes RAW的素材因無法在Ninja V內直接測試,所以這裡使用內錄8K搭配H.265格式測試。

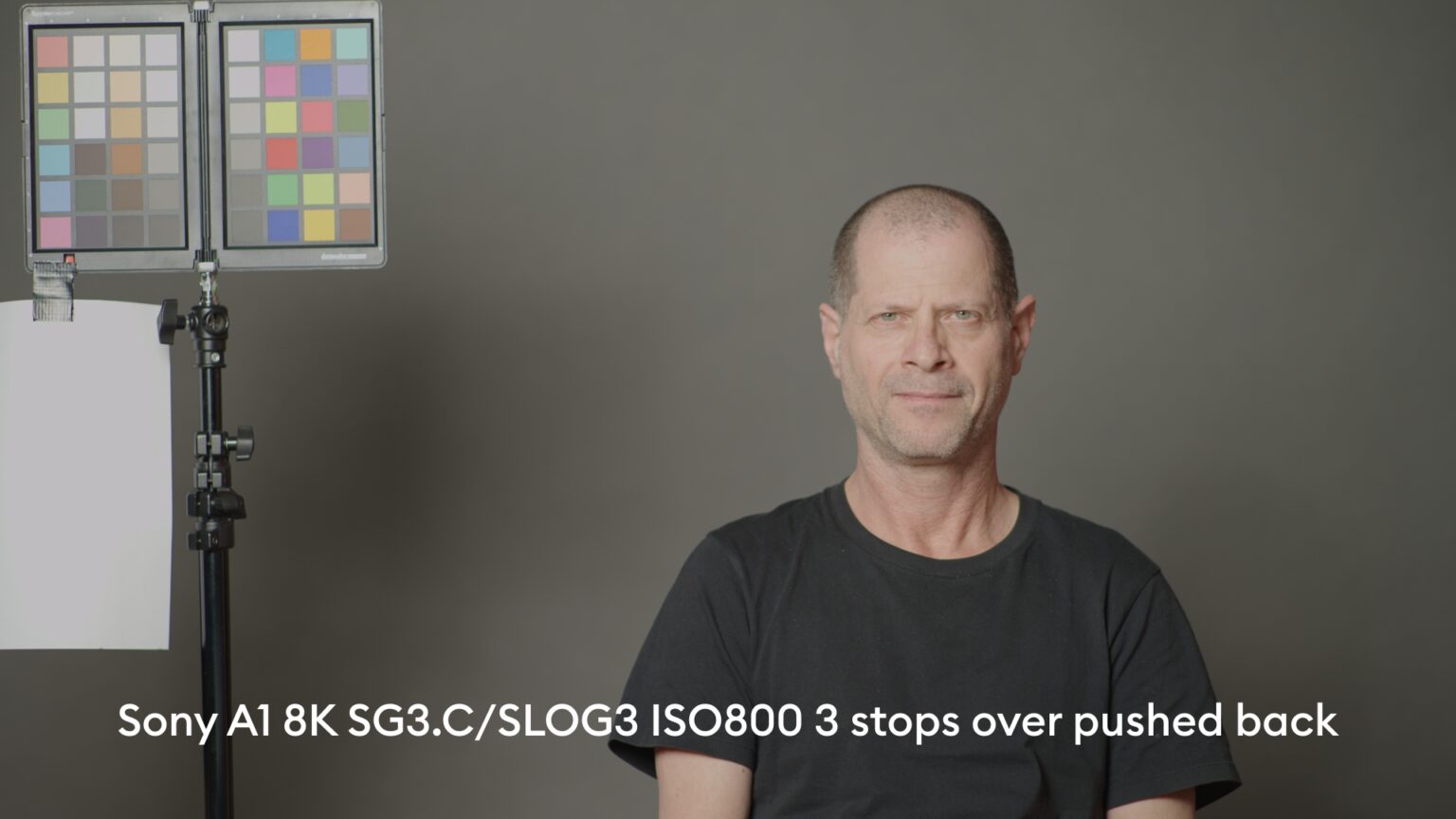

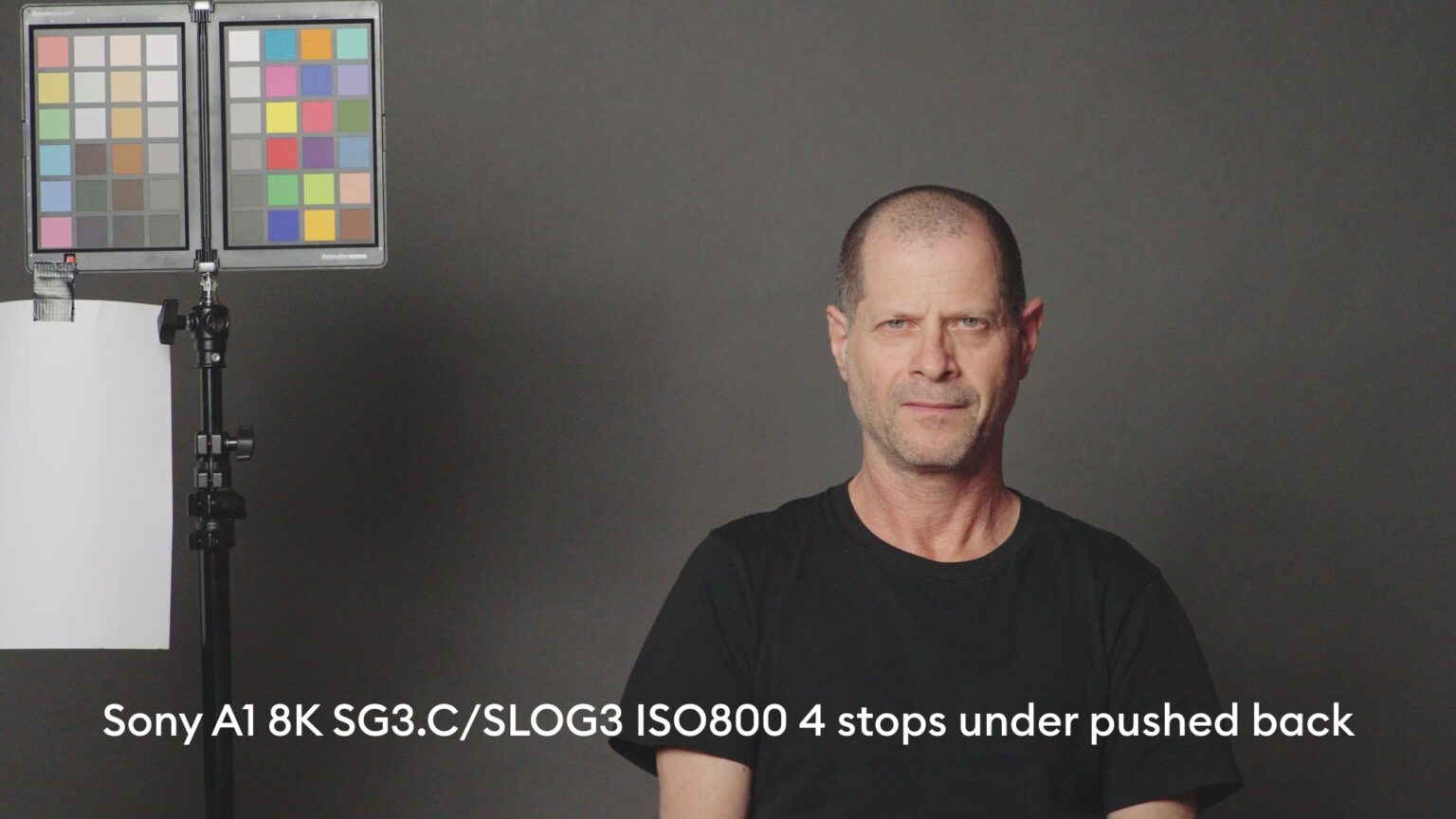

使用光圈和快門的調整,測試各級曝光,將畫質皆設置在8K SGamut3.Cine/S-Log3 ISO 800。

首先,先測試了+3檔的過曝測試,並將其校正。高光拍攝還原對S.Gamut3.Cine/S-Log3來說輕而易舉。

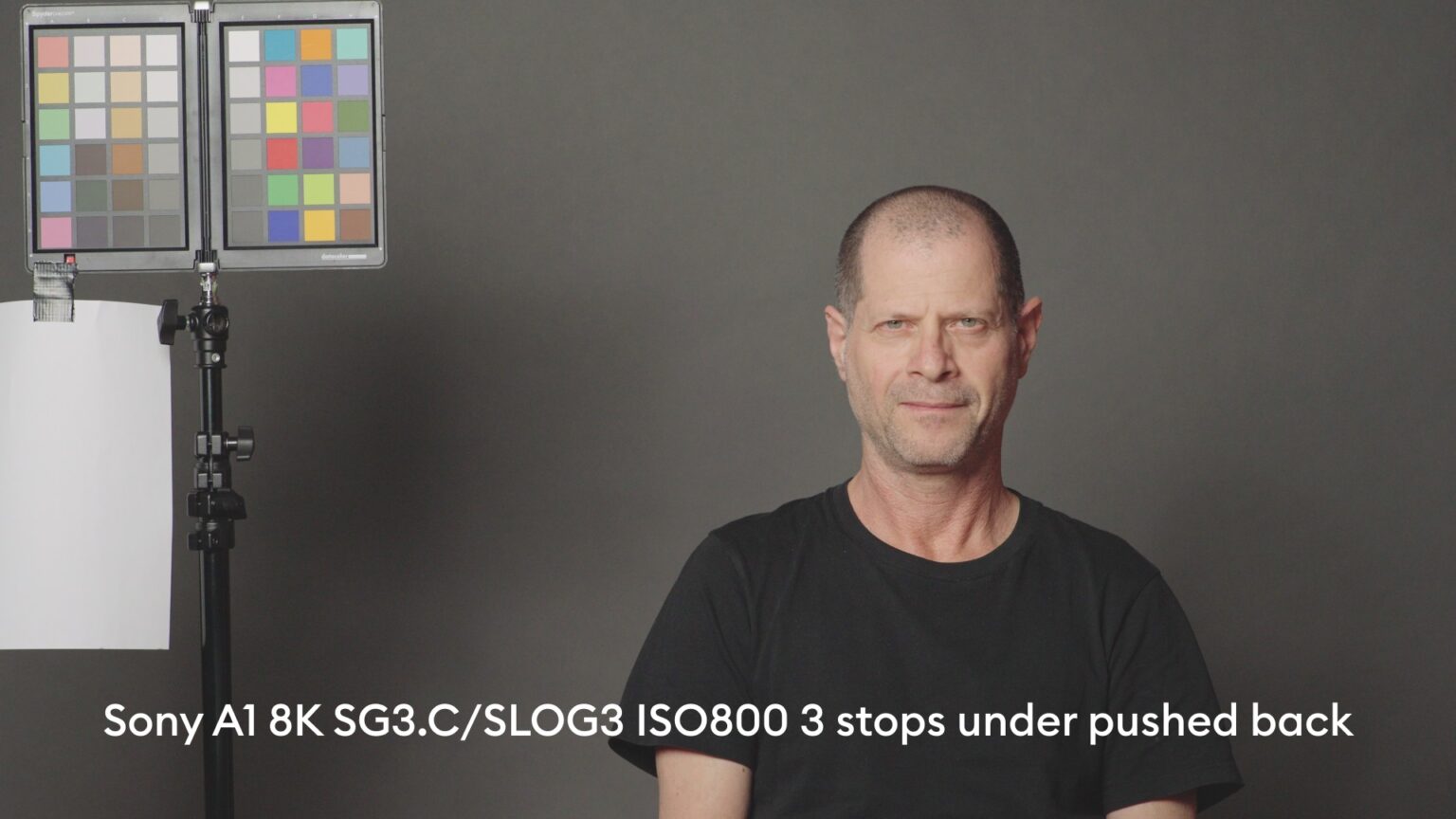

+1檔和+2檔當然不會有什麼問題,所以直接來測試-3檔,也就是低光拍攝後還原曝光的測試。

畫面的純淨度仍不錯,一切看似仍完美,沒有明顯的色偏或斷階。接著再來測試-4檔曝光的還原。

似乎還是沒有什麼明顯的差異,再測試-5檔曝光的還原。

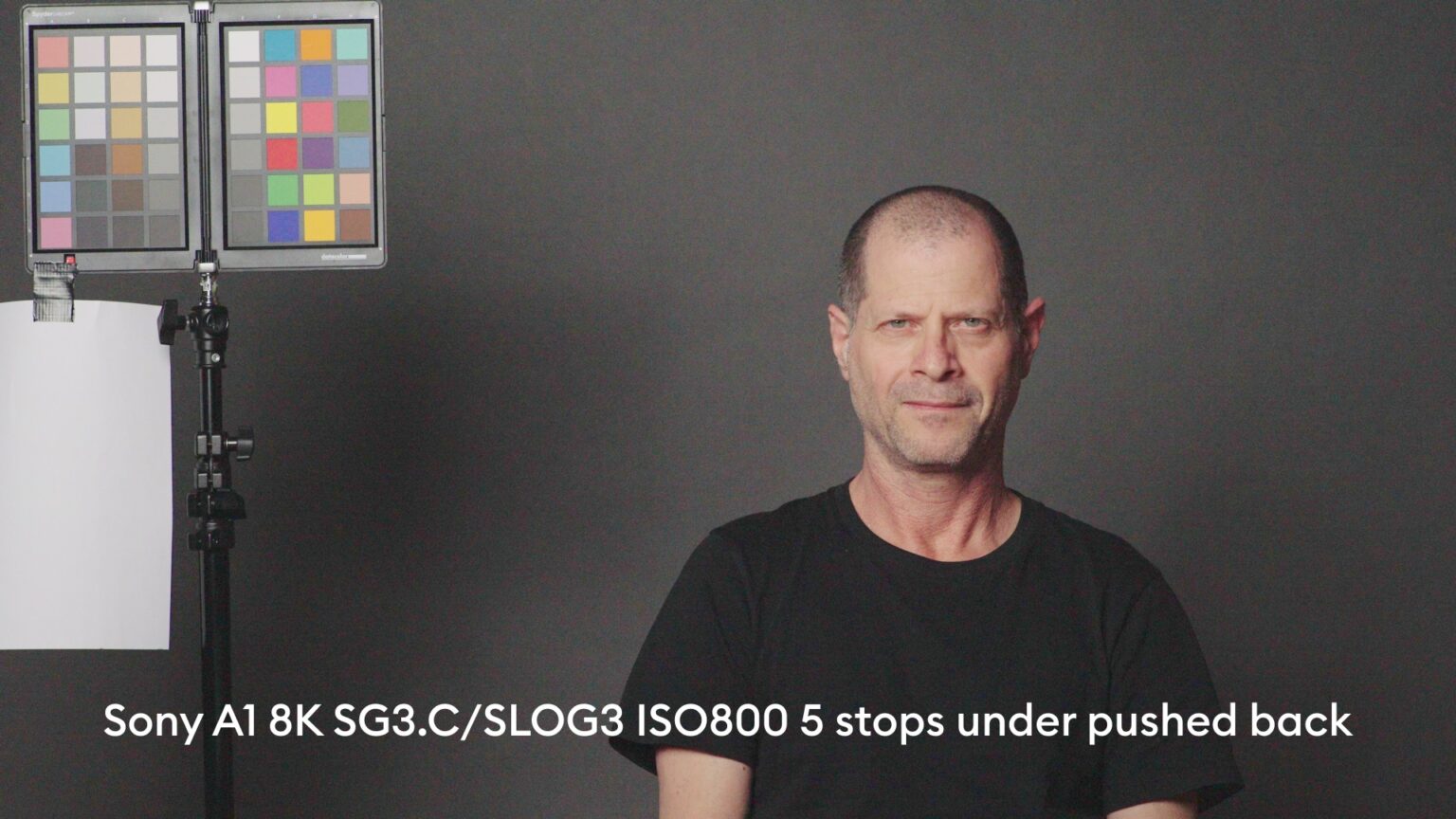

黑白和彩色的噪訊變得明顯了許多,尤其是在暗部的區域,譬如衣服和燈架。

使用DaVinci Resolve進行微量的降噪處理,畫面就又變回良好的狀態,代表畫面的品質還是很扎實。

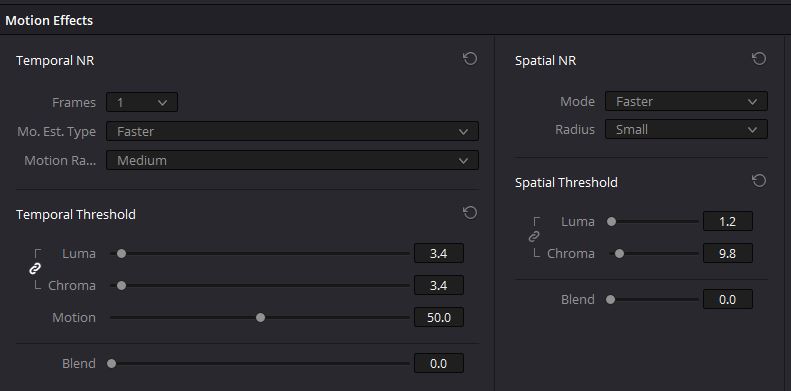

DaVinci Resolve 降噪的參數如下。

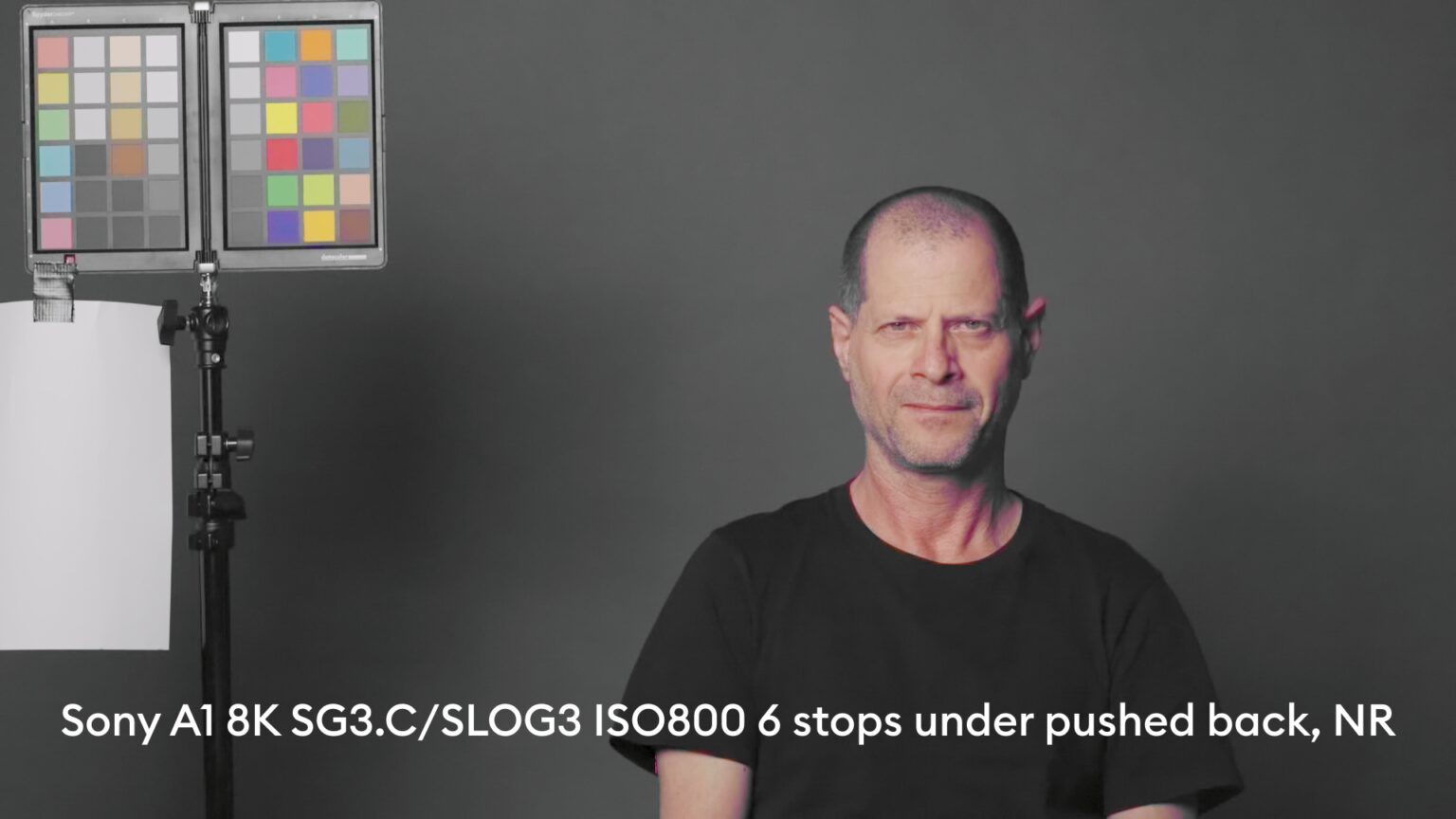

接著進入到-6檔曝光的還原測試,這時畫面的相對暗部區域,已經進入到了底噪的地板。還原曝光時, 已經沒有辦法再完美的復原,即使經過降噪,陰影的部份仍然失真、產生了色塊。

遊戲結束,儘管如此,+3一直到-5的8檔可用寬容度,可說仍是消費級感光元件的優異成果。

A1結論

一如預期,SONY A1是消費級的相機中最先進的科技,雖然「高畫素機種」總受到動態的攝影師不少質疑,但這台機器不論是在影片的果凍效應、編碼器、動態範圍以及寬容度上,都有令人滿意的表現。

A1表明了一件事情:也許有一天隨著科技的突破,「高感光性能」和「高像素影像」不再是此消彼長的關鍵要素。

來源:CineD